學(xué)術(shù)研究與藝術(shù)鑒賞的完美結(jié)合——學(xué)習(xí)啟功先生藝術(shù)史及書畫鑒定論著的體會

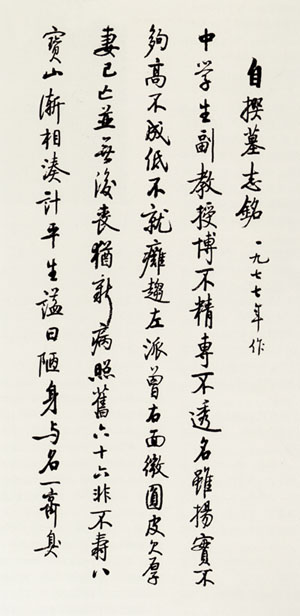

啟功先生66歲小結(jié)人生時寫《自撰墓志銘》:“中學(xué)生,副教授。博不精,專不透。名雖揚,實不夠。高不成,低不就。癱趨左,派曾右。面微圓,皮欠厚。妻已亡,并無后。喪猶新,病照舊。六十六,非不壽。八寶山,漸相湊。計平生,謚曰陋。身與名,一齊臭”,并幽默自謂“有化憂為喜的本事”,還想刻一方“一笑了之”的印章。

2012年7月26日是啟功先生百歲冥誕,歲月如流,他離開我們也已有7年了。這7年來,先生的音容笑貌和諄諄教導(dǎo)仍時時浮現(xiàn)在眼前。愈感到先生學(xué)術(shù)之淵深廣博,對人之坦誠熱情,對后學(xué)之循循善誘,實令人永世難忘。我長期得到先生的多方面教誨。雖然說“夫子之道,仰之彌高”,但作為先生的私淑弟子,也略窺門墻,更加體認到他在我國傳統(tǒng)文化史、藝術(shù)史方面取得的多方面重大學(xué)術(shù)成就。

啟功先生精于鑒定古代法書繪畫和碑帖,世人都以大鑒定家目之,但詳讀先生有關(guān)撰述,其學(xué)術(shù)之淵深、涉獵之廣博、鑒定之精審,特別是研究之旨趣、目標(biāo),實遠非一個“鑒定家”的稱號所能概括的。

啟功先生在所撰《山水畫南北宗說辨》中就開宗明義指出:“我們繪畫發(fā)展的歷史,現(xiàn)在還只是一堆材料,在沒有得到科學(xué)的整理以前,由于史料真?zhèn)位祀s和歷代批評家觀點不同的議論影響,使得若干史實失掉了它的真象。為了我們的繪畫史備妥科學(xué)性的材料基礎(chǔ),那么對于若干具體問題的分析和批判,對于偽史料的廓清,我想都是首先不可少的步驟。”數(shù)十年來,他的大量研究工作和撰述,如《古代字體論稿》《蘭亭帖考》《論懷素自敘帖》《孫過庭書譜考》《平復(fù)帖說并釋文》《山水畫南北宗說辨》《戾家考》等,都是圍繞著為書法史、繪畫史“備妥科學(xué)性的材料基礎(chǔ)”和對“偽史料的廓清”這一總的目標(biāo)而進行的,所研究都是這些領(lǐng)域中的重大問題和著名的歷史公案。但他舉證充分,說理明晰,故雖考證極其精密,但不失大的宗旨。啟功先生在研究古代文物和藝術(shù)品的同時,也注意利用其所含的資料來考經(jīng)、考史。在《米芾畫》一文中,因郭天錫所跋的日月干支與史不合,而郭跋又為真跡無疑,因而推知當(dāng)時所頒之歷即如此,并引申說:“世習(xí)稱金石足以考史證史,自近代發(fā)現(xiàn)古簡牘及寫本以來,又知出土文物足以考史證史,不知世所視為美術(shù)古董之法書墨跡,固為未摹刻之金石,未入土之文物也,又豈獨書法可賞已哉!”這又是先生學(xué)術(shù)與藝術(shù)貫通,能取得他人所不能得的成果之例。

《古代字體論稿》是先生通過對字形和書風(fēng)兩方面去研究古代字體發(fā)展的專著。這問題歷代都有人進行研究,但或因?qū)W識不足,對豐富而多有歧說的文獻記載未能理清;或限于目力和見識,不能把所論字體與實例準確對位,甚至受流傳謬說誤導(dǎo),引用偽跡、偽物,大都未能很好地解決。啟功先生既對古代文字學(xué)有深入研究,又極熟悉歷代文字實物并重視考古方面的新發(fā)展,以文獻記載和實物互證,從文字發(fā)展由繁趨簡、由象形至符號的變化規(guī)律出發(fā),對史籍所載各種字體、書體逐一考證,舉出其實例,并理清諸字體、書體間的繼承邅遞關(guān)系和主流與分支的關(guān)系,以及正體與藝術(shù)化變體的關(guān)系,條分縷析,極有說服力地闡明了歷史上存在的各種字體、書體的特點和發(fā)展演變關(guān)系,解決了文字發(fā)展史和書法發(fā)展史上的重要問題。這里關(guān)鍵之處是先生既有深厚的學(xué)識,又有對實物的鑒別洞察目力,他把二者結(jié)合起來,遂能取得超越前人的成果。

啟功先生在釋文方面又一重要的成果是為黃庭堅《諸上座帖》作釋文。此帖用狂草寫成,縱橫恣肆、墨瀋淋漓,往往逸出法度之外,所書又為禪僧語錄,用詞生僻詭異,機鋒迭出,歷來號為難讀。先生熟悉佛學(xué),多讀禪僧語錄,又對各體草書及其變體深有研究,故能舉重若輕,全文釋出,了無滯礙,解決一個傳統(tǒng)難題,極為同行、同道欽服。此項工作先生未撰專文,其釋文附于《故宮博物院藏歷代法書選》所影印的此帖之后,讀后可以了解先生在這方面的淵博學(xué)識。

發(fā)現(xiàn)武則天發(fā)愿寫經(jīng)殘片《武則天所造經(jīng)》是啟功先生深厚文化史與藝術(shù)史結(jié)合取得成就的又一例證。上世紀60年代初,先生在文物局設(shè)立的文物研究所看到一批新入藏的敦煌寫經(jīng)殘片,雖都是片玉碎金,但有些書法頗精,有的具有時代特點,引起他的注意,遂擇優(yōu)索取了幾張照片,留作研究資料。啟老對其中一張書法秀美瀟灑、毫無經(jīng)生書的殘片最為欣賞。在欣賞書法之余,又詳讀其文字,發(fā)現(xiàn)它是一篇為其亡母祈福的寫經(jīng)發(fā)愿文殘段,而最令人驚詫的是竟然發(fā)愿要寫《妙法蓮華經(jīng)》3000部。《妙法蓮華經(jīng)》每部7卷,3000部即21000卷,實是一件極浩大的工程,斷非尋常人家所能做到。先生又注意到卷中發(fā)愿人稱其母為“太原王妃”。而據(jù)《資治通鑒》卷二百一記載,咸亨元年九月甲申,武則天母楊氏卒。九月壬子,加贈司徒周忠孝公武士彠為太尉、太原王,夫人為王妃。可知此殘片上所書“太原王妃”為武士彠之妻,亦即武則天之母,其卒在咸亨元年。則此發(fā)愿寫經(jīng)殘片應(yīng)即書于此年。但武士彠子女都可稱楊氏為“先妣”,為此,先生又詳查《舊唐書》《新唐書》及《資治通鑒》,發(fā)現(xiàn)至乾封元年,武則天的兄弟姊妹都已死去(大部分是被武則天迫害死的),至咸亨元年楊氏卒時,有資格稱其為“先妣”的只有武則天一人,這就有力地證明這件寫經(jīng)殘片的發(fā)愿人是武則天,是武則天命人寫的。因當(dāng)時武則天尚是皇后,其“制字”是她稱帝后于天授元年十一月發(fā)布的,故所寫仍是通用書體。

上世紀初敦煌出土了大量寫經(jīng)。其中少量寫有紀年、發(fā)愿者及書手姓名,但能證明是武則天發(fā)愿所寫的,迄今所知只此一件,當(dāng)是發(fā)愿所寫3000卷中一卷的殘片。其書法也秀美瀟灑,毫無經(jīng)生書的習(xí)氣,極為難得,具有較重要的歷史和藝術(shù)價值。發(fā)現(xiàn)此殘片是啟功先生敏銳的藝術(shù)審美水平和深厚的學(xué)術(shù)功力相結(jié)合取得成就的例證之一。

從啟功先生在學(xué)術(shù)研究上的多方面成就可以看到。深厚的傳統(tǒng)學(xué)術(shù)素養(yǎng)充實了他在書法史、繪畫史研究和書畫創(chuàng)作上的文化底蘊,而書法史、繪畫史研究和書畫創(chuàng)作實踐又有助于他對傳統(tǒng)文化作開創(chuàng)性探索。他在書法繪畫上的成就和學(xué)術(shù)研究成果相輔相成、相得益彰。

考慮到先生在本職工作古典文學(xué)研究方面的成就,特別是在古漢語語法和詩文聲律方面的開創(chuàng)性研究成果,如果世人僅以鑒定家和書畫大師待之,似乎就不夠全面了。《元史》載元代史官楊載在評論趙孟頫的成就時曾說:“孟頫之才頗為書畫所掩。知其書畫者不知其文章,知其文章者不知其經(jīng)濟之學(xué)。”希望這里所述的對先生在藝術(shù)和書畫鑒定領(lǐng)域卓越成就的體會不致以偏概全,轉(zhuǎn)移了學(xué)者對先生在古典文學(xué)研究這一重要學(xué)術(shù)領(lǐng)域上的創(chuàng)造性成果的關(guān)注。

(編輯:子木)